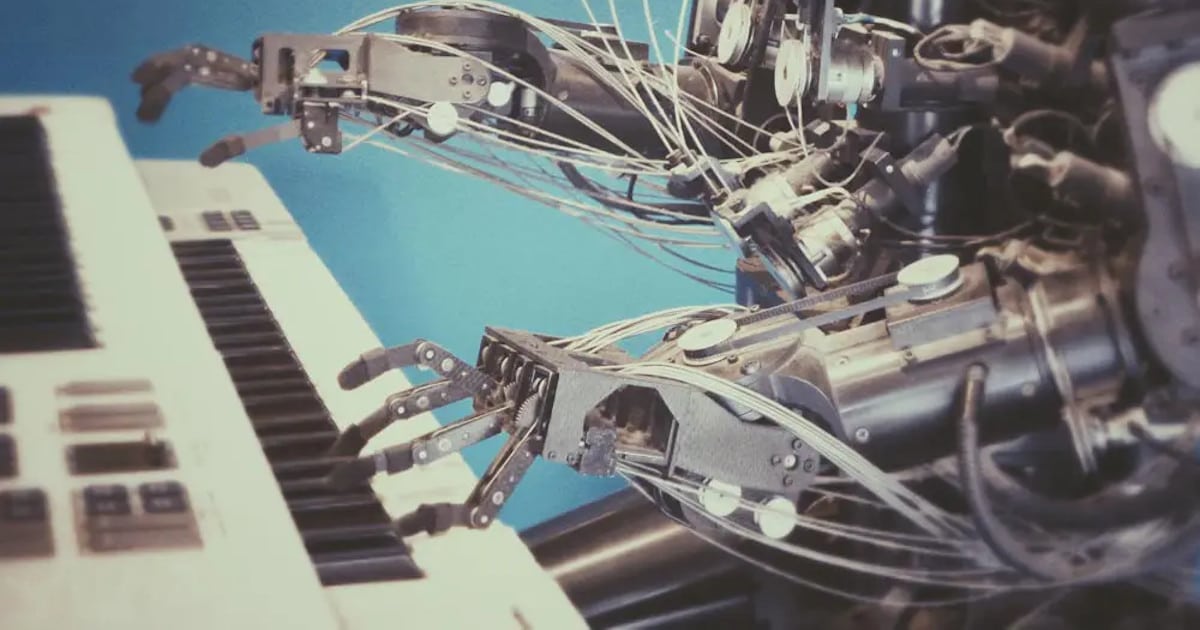

Was ist eigentlich Kunst? Diese Frage bewegte Philosophen und Künstler schon zu allen Zeiten. Gemeinhin verstehen wir, wenn wir von Kunst sprechen, Tätigkeiten, die nicht nur auf Wahrnehmung und Wissen, sondern auch auf Vorstellungskraft und Intuition beruhen. Menschliche Kreativität und schöpferische Tätigkeit wurden bislang eng mit dem Kunstbegriff verbunden. Wandelt sich die Welt, verändern sich auch Definitionen. Heutzutage stehen wir vor der spannenden Frage, ob auch Computer und Roboter (Künstliche Intelligenz) kreativ sein und sogar Kunstwerke erschaffen können.

Können Kreationen künstlicher Intelligenzen Kunst sein?

Noch nie konnte abschließend geklärt werden, was genau Kunst ausmacht. Paul Gauguin war der Meinung, dass Kunst eine verrückte Suche nach Individualität sei. Der Maler Marc Chagall hingegen hielt Kunst mehr als alles andere für einen Zustand der Seele. Bei vielen Versuchen zu definieren, was Kunst ist, steht das menschliche Erleben und Empfinden im Zentrum. Der zeitgenössische amerikanische Künstler Jeff Koons scheint die Definition aber nicht nur vom Künstler selbst, sondern auch vom Rezipienten abhängig zu machen:

„Kunst ist ein humanitärer Akt. Kunst sollte in der Lage sein, die Menschheit zu beeinflussen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Baut man seine Überlegungen auf diese Definition auf, liegt der Schluss nahe, dass es sich auch bei Kunstwerken, die nicht von Menschen geschaffen wurden, um Kunst handeln kann.

Mehr über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erfahren Sie bei unseren Tagungen zu den Themen

Von klassischen zu elektronischen Musikinstrumenten

Keine Kunstform, auch nicht die Musik, entsteht im leeren Raum. Inspiration, ein Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität, spielt bei jedem Schaffensprozess eine wesentliche Rolle. Neues, nie vorher Dagewesenes, wird immer auf der Grundlage von bereits Existierendem geschaffen. Bei dieser kreativen Arbeit haben Menschen schon immer auf Hilfsmittel wie die menschliche Stimme oder auf Musikinstrumente wie Trommeln oder Flöten zurückgegriffen.

Doch längst haben auch digitale Instrumente den Einzug in das musikalische Schaffen gefunden. Digitale Synthesizer, also Musikinstrumente, die auf elektronischem Wege per Klangsynthese Töne erzeugen, haben ihren Siegeszug ab den 1970er Jahren angetreten. Das Aufkommen digitaler Klangerzeugung, zunächst per FM-Synthese, stellte damals eine Revolution dar. Bei der FM-Synthese erzeugen digitale Oszillatoren verschiedene Sinusschwingungen, die sich in Abhängigkeit von einem gewählten Algorithmus gegenseitig so modulieren, dass sich komplexe Schwingungsformen ergeben können.

Algorithmen in allen Lebensbereichen

Bis vor wenigen Jahren waren Maschinen hauptsächlich für ihre Effizienz bekannt. Doch in der letzten Zeit ist nicht nur die Verfügbarkeit großer Datenmengen rasant angewachsen; auch im Bereich der Algorithmen, die der künstlichen Intelligenz künstlerisch anmutende Strukturen antrainieren können, hat sich einiges getan. KI-Forscher halten es deshalb für denkbar, dass künstliche Intelligenz in den Bereichen Musik oder bildende Kunst Kunstwerke erschaffen kann.

Damit diese Art von Medienkunst entstehen kann, müssen Algorithmen so programmiert werden, dass diese anhand von Datenbanken neue Kunst erschaffen können. Ebenso wie menschliche Künstler bauen auch KI-Künstler ihre Werke auf bereits Existierendem auf.

AIVA

Der „Artificial Intelligence Virtual Artist“, kurz genannt AIVA, ist ein elektronischer Komponist, der im Februar 2016 geschaffen wurde. Dieser KI-Komponist ist überwiegend auf die Bereiche der klassischen und der symphonischen Musik spezialisiert. Bevor der Algorithmus AIVA begann, eigene Werke zu erschaffen, wurde von ihm zuerst eine umfangreiche Sammlung bereits existierender Werke klassischer Musik, die aus der Feder menschlicher Komponisten wie Bach, Beethoven oder Mozart stammt, eingelesen und verarbeitet. Der Algorithmus, der auf Deep Learning und Bestärkendem Lernen basiert, hat beim Studieren klassischer Musik verschiedene Regelmäßigkeiten und Muster entdeckt. Auf diesen basierend kreiert er seine eigenen Kompositionen wie zum Beispiel das Musikstück „Genesis“ Symphonic Fantasy in A minor, Op. 21.

AIVA ist der erste virtuelle Künstler, der von einer Musikgesellschaft, der französischen Gesellschaft SACEM, anerkannt wurde.

Kreative Künstliche Intelligenz (KI)?

Künstler wie AIVA können zwar eigenständig Neues erschaffen, müssen bislang aber noch von Künstlern programmiert oder antrainiert werden. Die Kreativität von KI-Künstlern besteht zum aktuellen Zeitpunkt bislang in erster Linie aus dem Verdichten von bereits Existentem. Möglicherweise muss sich auch eine Künstliche Intelligenz erst über einen längeren Zeitraum entwickeln und eine eigene Künstlerpersönlichkeit herausbilden, um bedeutende Kunstwerke schaffen zu können. Denkbar wäre dies, denn der Prozess der künstlerischen Kreativität ist auch beim Menschen noch längst nicht vollends verstanden.

Die fortschreitende Digitalisierung verändert nicht nur unser Verständnis, was Kunst eigentlich ausmacht. Inwiefern KI tatsächlich in der Lage sein wird, kreativ und künstlerisch zu agieren, lässt sich noch nicht sagen, da auf künstlicher Intelligenz basierende Systeme relativ eigenständig arbeiten.

Sie wollen mehr über dieses und andere spannende Themen erfahren? Dann melden Sie sich einfach zu unserem Newsletter an oder besuchen Sie eine unserer Tagungen.

Dieser Beitrag hat Ihnen gefallen? Informieren Sie sich auch über unsere Tagungen zu den folgenden Themen: